────時空と宇宙の謎を解明する。

東京大学 素粒子物理国際研究センター

山下研究室

Pixelated Photon Detectorの基礎研究と開発

山下研究室では既存の光電子増倍管を置き換える安価で高性能な半導体光検出器として近年脚光を浴びているPPD (Pixelated Photon Detector) の研究を行っています。

PPDとは

MPPCの外観図

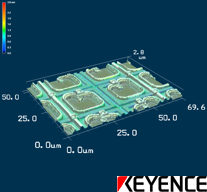

MPPCの顕微鏡画像

PPDはアバランシェフォトダイオード(APD)と同様に、PN接合型のダイオードに強い電界を印加することで動作します。

PPDの通常のAPDに対する最大の違いは、その増倍率(ゲイン)にあります。通常のAPDが一つの光電子から数十個の電子を作り出すのに対して、PPDでは105-106個あまりの電子を作り出します。これはPPDでは電子の増倍過程が、印加する電界から決まるある一定の増倍率に達するまで収束せずに持続するからです。これはPPDは通常のAPDに比べて高い電場を印加するために、アバランシェ増幅(インパクトイオン化)という増幅現象が電子に対してのみならず、その対であるホールに対しても起こることに起因します。この大きな増倍率は光電子増倍管に匹敵するために、PPDは次世代の光検出器として大きな注目を浴びているのです。

さらにこのような性質を持つ半導体を右図のように多数並列にピクセル状に配置し、すべてのピクセルの信号の読み出しを束ねることで、擬似的にパルスの大きさをデジタイズすることが可能になります。図にあるようないくつものピークが等間隔に並ぶ信号のスペクトルは、PPDに特有ものです。これによって、同時に検出器に入射した光の個数を「数える」ことが可能になります。これが、PPDが"Photon Counter"という異名を取る所以です。このような検出器を例えば電磁カロリメータに応用すれば、非常にエネルギー分解能の高いカロリメータを作ることができる可能性があります。

PPDの研究と開発

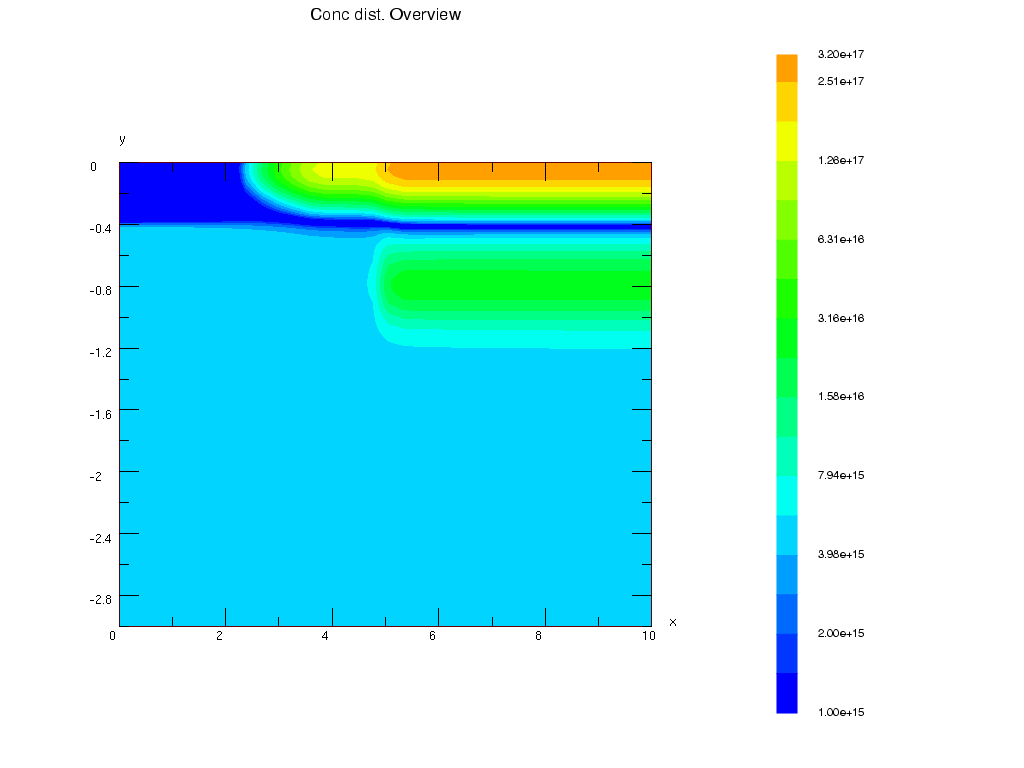

PPDの不純物濃度分布のシミュレーション(断面図)

このようにPPDは光電子増倍管を置き換える次世代の光検出器としての利点を持っていますが、一方でいくつか問題点もあります。その問題点は「ノイズ」というキーワードで説明することができます。PPDの各ピクセルの増倍領域は厚さ1μm程度ですが、この増倍領域で熱励起などによってシリコンのバンドギャップを超えてひとたび電子-ホール対が作られると、この電子-ホール対は光が入射したときの光電子と同様に105-106個の電子を作り出してしまいます。このときできる信号の大きさは通常の光がピクセルに入射したときの応答と等しくなります。本来信号ではないノイズですら、本物の信号と同じ大きさで応答してしまうこと、これがPPDの抱える本質的な問題と言えます。

当研究室ではKEK測定器開発室光センサーグループ(RD-Photon)や各大学の素粒子物理実験研究室と連携し、主に以下のような目的のために理論・測定・シミュレーションの各面からのアプローチに取り組んでいます。

- 増倍率の高いPPDの設計

- PPDのパルス発生から収束に至るまでの物理プロセスの解明

- クロストーク・アフターパルス現象の精密測定とその低減法の考案

研究成果

当研究室ではこれまでPPDに関して以下のような研究成果を挙げてきました。

- PPDに起こるアフターパルス現象の発見

- アフターパルス事象を利用したPPDのパルス発生後の回復過渡過程の存在の実証と回復過程の精密測定

- 低温下におけるPPDの諸特性の測定とそれらの特性の半導体物理に基づいた理解

- 低温下におけるPPDの特異な信号波形の発見

- ガンマ線を照射されたPPDに現れる大パルス現象を利用した増倍過程の内部プロセスへの理解

- 増倍率の電圧に対する応答を再現するシミュレーションの実現

- PPDのパルス波形の精密測定のための測定システムの開発

論文・学会発表等

- H.Otono, H.Oide, et al., On the basic mechanism of PPDs, New Developments in Photodetector 2008 (NDIP08)

- H.Otono, et al., Study of MPPC at Liquid Nitrogen Temperature, International Workshop on New Photon Detectors (PD07) [Proceeding]

- H.Oide, et al., Study of MPPC with waveform analysis, International Workshop on New Photon Detectors (PD07) [Proceeding]