Graduate School大学院教育

“知のプロフェッショナル”

の育成

東京大学大学院理学系研究科では、次代を担う学究の徒に理学の理念と方法論を教授し、未知の問題に対する解決の知恵と手段を備えた独創性豊かな国際的人材を養成するため、毎年、修士課程と博士課程の大学院生を募集しています。

本センターでは、教授・准教授が物理学専攻の研究室を担当し、大学院生を受け入れています。研究室の学生は海外の実験に参加し、各国の研究者と切磋琢磨して実践的な競争力を鍛えあげています。素粒子物理・高エネルギー物理、宇宙物理で人類未踏の領域を拓きたい君たちの、果敢な挑戦を応援します。

研究室紹介

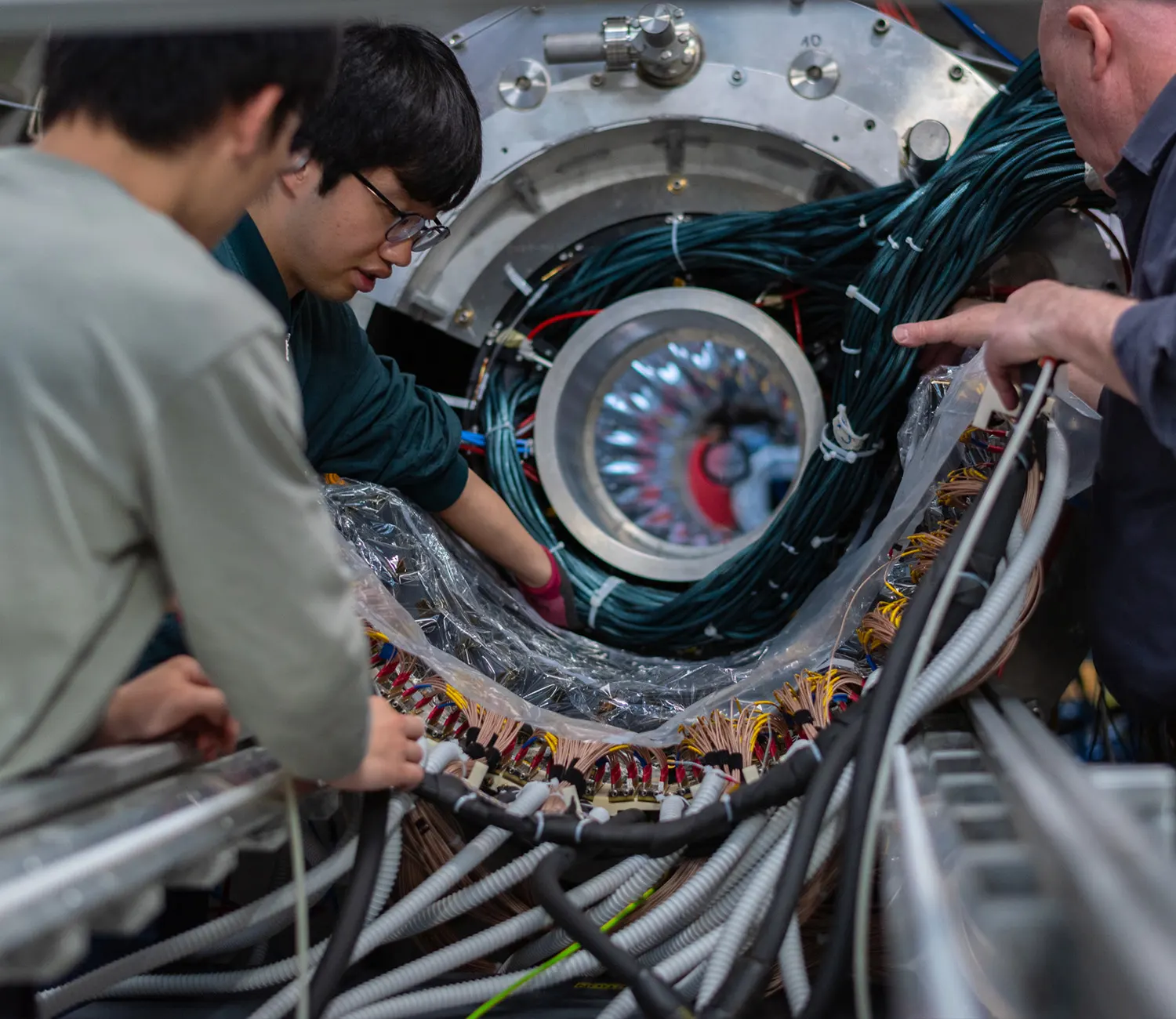

石野雅也教授/ATLAS実験

世界最高エネルギーの粒子加速器LHCを使って人工的に、実験室の中に宇宙初期を再現しています。その詳細な観察・測定を通じて、新たな物理法則や新粒子の発見に挑戦しています。成功するには次の3点セットが必要です。

(1)世界最高の実験装置、(2)優れたアイデア、(3)最後に幸運。LHCを使うことで1つ目の条件は自動的にクリアできます。しかも圧倒的な世界一。検出器の信号を高速処理する最先端エレクトロニクスの応用研究を通じて、新しい物理を捉えるためのアイデアを実現し、継続的に改良を重ねながら実験データを集めることで、2つ目の条件をクリアします。

そして、この最高の研究環境に世界最優秀の若者が集い、議論・競争・協力しながら一緒に新しいことを知ろうとしています。日々のクリエイティブな雰囲気は最高です。3つ目の条件、「幸運」はきっとこんなところに訪れると信じています。

一緒にLHC実験をやりましょう!

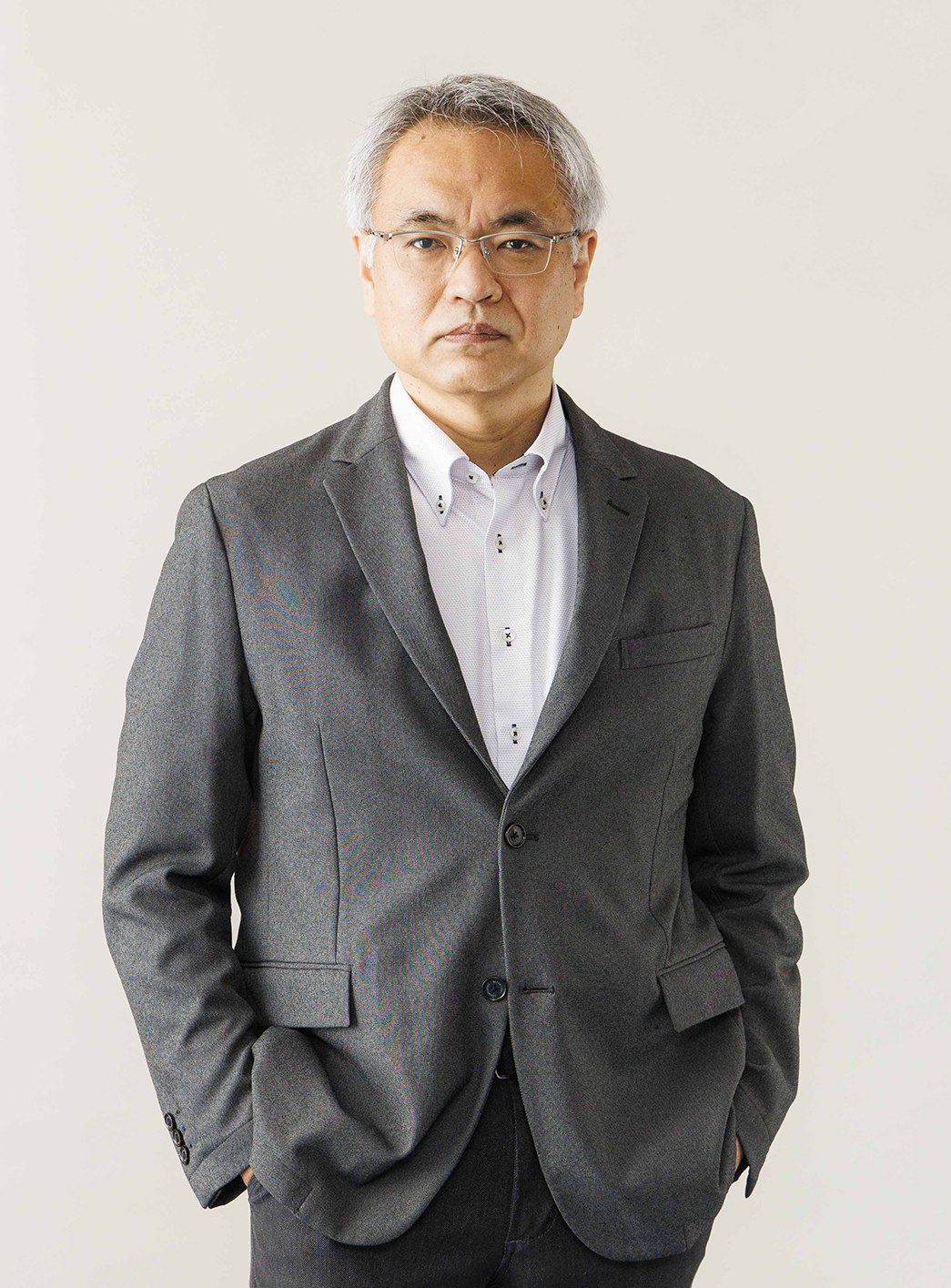

田中純一教授/ATLAS実験・量子AI

ATLAS実験で、標準模型では説明できない物理の直接的な手がかりを発見することを目指しています。大学院生とともに新物理の発見を目指し、研究をブーストする手法開発に取り組んでいます。

標準理論は手ごわく、残念ながらこれまでの膨大なデータ量や高度な解析手法を以ってしても新物理は見つかっていません。視点を変えると、これから研究を開始する皆さんにも発見のチャンスがあります。

素粒子物理学実験の習得のみならず、ATLAS実験を通じて自分に合った専門技術を磨いてもらいます。検出器開発、データ収集・データ解析など幅広い選択肢があります。

さらに、高輝度LHC(2030年開始予定)や将来の大規模実験に向けたコンピュータ科学の研究(スパコン、クラウド等を用いた拡張)、人工知能・深層学習、量子コンピュータ・量子センサーの開発に意欲のある学生さんも歓迎します。

寺師弘二教授/量子AI・ATLAS実験

ATLAS実験に参加し、超対称性粒子や余剰次元の探索など物理解析を主導してきました。2030年に開始される高輝度LHCでは、大量のデータによって予想外の大発見が起こるかもしれません。私たちは次のパラダイムシフトを目指し、量子技術を中心とした新しい計算手法や実験技術の開発を進めています。

量子コンピュータを応用した量子機械学習や量子シミュレーションによって物理研究の領域を広げ、新しい創発現象の発見や解明を目指しています。また、暗黒物質など新物理の世界を量子センサーを使って探索する研究も進めています。量子AIなど、量子計算を用いたアプリケーションを社会実装へと繋げていくことも目標の一つです。

量子コンピュータを含む量子情報処理技術の進展は目覚ましいですが、私たちはこの技術が切り拓く世界の入り口に立っているに過ぎません。この世界に飛び込み、新しい研究領域を開拓しようと思う方の挑戦を待っています。

大谷航教授/MEG実験・ILC計画

私の研究室では、宇宙の成り立ちを支配する究極の基本法則を、粒子加速器を用いた素粒子物理の実験的手法により解明することを目指しています。活発な研究活動を行ないつつ、検出器開発から物理データ解析まで幅広くこなせる実験物理研究者の育成にも力を入れています。

研究分野は大きく次の2つです。ひとつが、超対称大統一理論をはじめ、新物理の決定的証拠となるμ→eγ崩壊事象を世界最高感度で探索するMEG実験、もうひとつが世界の素粒子物理学の次世代基幹プロジェクトとされる国際リニアコライダー(ILC)計画です。MEG実験では物理解析責任者として実験グループを牽引し、先行実験を30倍上回る感度で探索しました。ついに始まった第2期実験(MEG II)では探索感度を究極まで高めるため、検出器の改良に取り組みました。MEG IIと並行して、将来のレプトン普遍性実験に向けた研究開発にも挑戦しています。ILC計画では、新しいコンセプトに基づいた測定器ILD用の高精細カロリメータの開発を中心に、実験の実現に向けて精力的に進めています。

奥村恭幸准教授/ATLAS実験

全く新しい自然法則の証拠を素粒子実験データから見つけるべくATLAS実験に参加し、国際協力・国際競争の中で研究を展開しています。

実験データを用い、素粒子の相互作用に関する考察から、時空構造・真空構造・対称性を切り口に新しい自然観の確立を目指します。データ解析に加え、実験装置の運転・開発も実験の専門家として必要不可欠な技能です。現行システムの大規模装置の運用と、将来の実験基盤技術の開拓を同時に最前線で進めています。最先端の装置開発、実験データ収集から物理データ解析までを通じ、総合的な研究力を持つ人材の育成を目指します。

研究は日進月歩。日々生じる問題・疑問と向き合い、実験チームで知恵を絞ってアイデアを出し、限られた時間内に解決するのは大変ワクワクする瞬間です。小さくとも確実な一歩を、スピード感を持って進め、宇宙の歴史を解き明かす大発見に挑戦する。そんな研究をCERNの実験現場で目一杯楽しみましょう。

澤田龍准教授/ATLAS実験・量子AI

CERNのATLAS実験で、新粒子の発見を目指しています。また、ATLAS地域解析センター計算機システムを運用しています。

新粒子探索では、新粒子の寿命が長くなるようなモデルに着目しています。それに加え、ヒッグス粒子の3点結合の研究も行なっています。機械学習や量子コンピュータを素粒子物理学に応用することに力を入れています。機械学習を用いたソフトウェアによるトリガーを開発し、LHC第3期運転で導入しました。これを活用し、新粒子の探索能力を向上させることを狙っています。さらに、素粒子研究に応用できる量子アルゴリズムの研究と、それを実際に量子コンピュータで実行するための量子回路最適化の技術開発も行なっています。

こうした革新的な研究を進めるには、創意工夫と最新のデータ解析手法の融合が欠かせません。最先端のコンピューティング技術を習得・応用し、新物理を発見する意欲のある方の挑戦を応援します。

末原大幹特任准教授/ILC計画・量子AI

新しい発見には、新しい実験と新しい技術が必要です。私は、次世代大型計画であるヒッグスファクトリーと、近年急速に進歩した深層学習や高精度測定器技術を組み合わせて研究を進めています。ヒッグスファクトリーは、2012年にLHCで発見されたヒッグス粒子を超高精度に測定し、未知の新粒子や時空の構造解明への道を開く次世代コライダーで、世界中で複数の計画が実現に向けしのぎを削っています。その中でも、世界中の研究者が日本に集まるILC計画を是非とも実現させたいと思っています。

また、ChatGPT等のベースとなったTransformerという深層学習手法は素粒子分野にも大きなインパクトを与えています。大量の訓練データと大規模計算により飛躍的に性能が向上するTransformerの特徴と、次世代測定器から得られる高精細データを生かして、素粒子実験の普遍的な「頭脳」の開発に挑戦していきます。

新しい研究室で「道を切り開く」意欲にあふれた皆さんとの研究を楽しみにしています。

吉岡信行准教授/量子AI

量子・古典双方の情報技術が驚異的な速度で進化している今、前人未踏の量子シミュレーションへの道が開かれています。我々の研究の究極目標は、量子多体系の普遍的な振る舞いを理解し、それを自在に制御することです。

力を入れている研究分野のひとつが、科学的発見を加速するための量子計算理論です。量子アルゴリズムの開発から、実際の量子コンピュータを使った大規模シミュレーションに至るまで、幅広いアプローチでの研究を推進しています。また、機械学習手法を用いた量子多体系のシミュレーションにも取り組み、非従来的な手法の最前線を開拓しています。

このような研究を推進するためには、科学的探究心に溢れた理学者から、技術の限界を押し広げる工学者まで、幅広いスキルを持つ仲間との協力が欠かせません。未知なる量子の世界を共に切り拓く仲間と出会えることを、心から楽しみにしています。

森俊則特任研究員(名誉教授)/MEG実験・ILC計画

スイス・ポールシェラー研究所(PSI)を拠点に国際共同実験MEGを推進しています。宇宙初期に実現していたとされる素粒子と力の大統一(超対称大統一理論)を検証するべく、標準理論では起こりえないμ粒子の崩壊を探索しています。

MEG実験は、大統一理論やニュートリノのシーソー理論など、超高エネルギーの物理に感度のあるほぼ唯一の実験として世界的な注目を集めています。2022年からは実験感度を上げてMEG II実験を開始しており、宇宙初期の大統一の謎に迫ります。

私は国際共同研究グループ全体を統括する実験代表者として、MEG/MEG II実験の物理研究を主導しています。また最近、湯川粒子とも呼ばれるパイ中間子の崩壊を超精密に測定するPIONEERという別の国際共同研究も開始しました。これにより荷電レプトンフレーバー物理をさらに深めて、新しい物理の兆候を得ることを目指しています。

研究者紹介

ATLAS実験

-

齋藤智之助教/CERN

超対称性や暗黒物質粒子の発見を通じて、時空構造と宇宙創成の解明を目指す。世界中からCERNに集う研究者との国際共同研究により、先端技術を駆使した検出器やデータ収集系を開発し、未開のエネルギースケールの物理を追究する。

-

齊藤真彦助教

ATLAS実験のための大規模計算機クラスターの運用と、HL-LHCに向けた研究開発に携わる。また、深層学習を中心とした機械学習の研究を通じて、ATLAS実験における粒子再構成および物理解析の精度向上を目指す。

-

野辺拓也助教/CERN

余剰次元など標準理論を超えた新物理探索と、ボソン対終状態を用いたヒッグス機構の検証を行なう。データ取得のためのオンライントリガーシステムの開発・運用に携わる。ATLASトリガーコーディネータを務め、実験全体をリードしている。

-

Arely Cortes Gonzalez助教/CERN

ヒッグス粒子の自己結合定数の観測を目指し、ヒッグス対生成事象の探索と再構成技術の高度化に取り組む。最新の機械学習を用いた解析技術を開発し、物理解析プログラムを牽引する(ヒッグス物理解析グループ代表)。

-

楊易霖特任助教/CERN

ヒッグス粒子、特に4つのレプトンに崩壊する過程の精密測定を通して標準理論を超える新物理の検証を行なう。液体アルゴンカロリーメーターの運転と読み出し回路のファームウェアの開発にも取り組む。

-

飯澤知弥特任助教/CERN

タウ粒子の磁気能率測定とヒッグス粒子対生成事象の探索を軸に、標準理論の精密測定や標準理論を超える物理の探索を行なう。高輝度LHCに向けたミューオン検出器の読み出し回路の増強にも取り組む。

MEG実験

-

岩本敏幸助教/PSI

MEG II実験のランコーディネータ、テクニカルコーディネータとして実験を推進し、液体キセノンガンマ線検出器の運転・較正を担当する。観測感度をさらに高め、超対称大統一理論などが予測する新物理の発見を目指す。

-

潘晟特任助教/PSI

ビームオフ中に液体キセノン検出器の光センサーMPPCのアニーリングによる検出効率の性能回復を行ない、安定した実験遂行に貢献する。ビームタイム中は同検出器の較正・モニタリングを担う。また、物理データ解析も取り組む。

-

大矢淳史特任助教/PSI

MEG II実験の物理解析ワーキンググループを主導する。並行して、機械学習をはじめとした最先端の解析手法にも取り組み、陽電子の飛跡再構成や検出器較正を改善し、新物理発見のチャンスを高める。

-

山本健介特任助教/PSI

液体キセノンガンマ線検出器の解析手法の改善によりガンマ線測定精度および実験感度の向上に取り組む。また、液体キセノンを用いた検出技術を応用し、パイ中間子の崩壊の精密測定も行なう。

量子ソフトウェア

-

飯山悠太郎助教

量子コンピュータや機械学習を素粒子物理に応用する手法を模索する。量子デバイスの制御から、基本的な量子アルゴリズム、アプリケーション開発に至るまで、素粒子物理の知見を取り入れた研究を展開する。

-

永野廉人特任助教

場の量子論の非摂動的な性質を調べるために、量子アルゴリズムを用いたシミュレーションやアルゴリズムの改良を行なう。また、計算資源や計算精度を評価し、それらの改善方法を模索する。

-

鈴木史花特任助教

量子コンピュータおよび機械学習を基盤とした手法を開発し、高エネルギー物理学、宇宙論、物性物理学、AMO物理学といった、多様でありながら相互に関連し、複数分野に跨る基礎的現象の研究を行なう。

-

加地俊瑛特任研究員

量子コンピュータ回路や量子アルゴリズムの開発及び最適化を行なう。また、高エネルギー加速器実験におけるオブジェクトや事象再構成への応用可能性を模索し、トリガーとしての実用可能性も検討する。

量子ハードウェア

-

稲田聡明助教

量子コンピュータに纏わる超伝導・光デバイスの開発を行なう。また種々の量子センサーを用いて、人工ブラックホールや重力の量子性に関する研究およびアクシオンの探索を行なう。

-

中山和之特任助教

物性物理学のアプローチに基づき、光とメタマテリアルを用いた量子時空の新しい研究領域を開拓する。人工ブラックホールや疑似ゲージ場の基礎特性を明らかにし、新奇情報処理デバイスの研究開発を行なう。

-

Kirill Shulga特任研究員

相対論的量子情報の効果を探求し、特に超伝導量子メタマテリアルにおけるホーキング輻射に焦点を当てている。この実現に向けて、新しい超伝導回路とユニークな特性の量子ビットを開発している。

-

三野 裕哉特任研究員

暗黒物質の候補であるダークフォトンやアクシオンの発見を目指し、超伝導量子ビットの開発や応用手法を模索する。素粒子物理への応用に加え、量子コンピュータ実現に向けた高周波回路素子の開発も行なう。

ILC計画

-

田俊平助教

ILCの物理的意義を高めるため、電弱対称性の破れの謎に迫るヒッグス自己結合等の研究を進める。また、ILD測定器の物理研究能力を高めるための最適化にも取り組む。

Tabletop実験

-

難波俊雄助教

量子ビームや量子センサーを利用し、標準理論を超えた物理現象を探索する。小規模ながら高感度でユニークな実験により、暗黒物質の正体や真空の構造などを解明する。

その他の素粒子実験

-

神谷好郎助教/理学系研究科

低速中性子等を用いた重力の検証、未知の相互作用と新粒子探索、高強度レーザー場の下での非摂動論的非線形QEDの研究、次世代量子検出技術の開発などに取り組む。

-

井上慶純助教/理学系研究科

暗黒物質の正体が隠れたセクターのU(1)ゲージボソンとなる隠れた光子(hidden photon)を想定した検出実験や、SOIPIX検出器を利用した太陽アクシオン検出実験など携わる。

-

小貫良行助教/理学系研究科

B中間子を用いた物質反物質対称性の破れ測定や未知の素粒子探索実験などで、標準理論を超えた現象の発見を目指す。将来実験で使用する半導体放射線検出器の開発にも取り組む。

在籍者数

(単位:人)| 研究室数 | 博士課程 | 修士課程 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和7年度 | 8 | 26 | 14 | 40 |

| 令和6年度 | 8 | 20 | 20 | 40 |

| 令和5年度 | 8 | 17 | 23 | 40 |

| 令和4年度 | 8 | 17 | 18 | 35 |

| 令和3年度 | 9 | 16 | 20 | 36 |

| 令和2年度 | 8 | 19 | 21 | 40 |

| 令和1年度 | 8 | 21 | 17 | 38 |

| 平成30年度 | 7 | 22 | 16 | 38 |

| 平成29年度 | 9 | 24 | 18 | 42 |

| 平成28年度 | 9 | 22 | 19 | 41 |

| 平成27年度 | 8 | 18 | 24 | 42 |

| 平成26年度 | 9 | 16 | 24 | 40 |

| 平成25年度 | 9 | 17 | 19 | 36 |

| 平成24年度 | 9 | 19 | 19 | 38 |

| 平成23年度 | 9 | 21 | 17 | 38 |

| 平成22年度 | 9 | 19 | 16 | 35 |

学位取得者数

(単位:人)| 博士 | 修士 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 令和7年度 | |||

| 令和6年度 | 3 | 12 | 15 |

| 令和5年度 | 1 | 10 | 11 |

| 令和4年度 | 4 | 7 | 11 |

| 令和3年度 | 2 | 13 | 15 |

| 令和2年度 | 7 | 7 | 14 |

| 令和1年度 | 5 | 8 | 13 |

| 平成30年度 | 2 | 8 | 10 |

| 平成29年度 | 6 | 10 | 16 |

| 平成28年度 | 6 | 10 | 16 |

| 平成27年度 | 1 | 13 | 14 |

| 平成26年度 | 3 | 10 | 13 |

| 平成25年度 | 5 | 7 | 12 |

| 平成24年度 | 8 | 11 | 19 |

| 平成23年度 | 3 | 6 | 9 |

| 平成22年度 | 5 | 10 | 15 |