ブレークスルー賞の対象となった4実験のうち、日本グループが参画しているALICE、ATLASに加え、LHCbと相補的な研究を進めているBelle IIの研究者が共同して、2025年4月25日、東京大学小柴ホール(本郷キャンパス)で記者説明会を開きました。

冒頭、石野センター長(素粒子物理国際研究センター)は「ブレークスルー賞で評価されたRun2実験における成果やLHC加速器を使ったサイエンスの展望、13,508人にも及ぶ国際共同研究で日本の研究者が果たしたこと、そして次世代加速器で開拓する物理の将来を紹介するとともに、各実験で活躍する研究者が会場に来ておりますので、個別取材を通して、CERNの様子を知っていただく機会にしたいと思います。」と話しました。

LHC-ATLASの業績、特に日本グループの活躍

2012年7月に“ヒッグス粒子”を発見したことで、真空が空っぽではなく“ヒッグス場”で満ち、その変化(相転移)で宇宙が進化してきたことを実験的に示し、時空や真空への物理へとパラダイムシフトの幕が開きました。

2025年ブレークスルー賞でフォーカスされた2015年から2018年の第2期実験(Run2)は、重心系エネルギー13 TeVの運転で積算ルミノシティ147fb-1のデータを取得し、論文数にして751本の研究成果を発表しました。受賞理由の「質量を生成する対称性の破れのメカニズムを実証するヒッグス粒子の特性の詳細測定」は、力を媒介するゲージ粒子(W/Z粒子)との相互作用の精密検証のみならず、物質を構成する素粒子の中でも第3世代に属するトップクォーク、ボトムクォーク、タウ粒子の質量も、ヒッグス場との相互作用によって生じていることを実験的に確かめたことによるものです。

こうした成果の背景として、ATLAS日本グループ(13の大学・研究機関、約160人)の活躍が世界的に認められており、加速器・検出器・コンピューティングの3本柱で大きな貢献を果たしています。現在進行中の第3期実験(Run3)や2030年開始予定のHL-LHCにおいても、ヒッグス粒子や標準模型の精密検証、真空構造の解明、新粒子・新現象の発見を目指し、世界最高エネルギーLHCの膨大なデータと進化する加速器・検出器・コンピューティング・トリガー・解析で、標準模型を極めるとともにその牙城を崩していきます。

ALICE実験とクォーク・グルーオンプラズマの探究

ALICE実験は、ビッグバン直後の数マイクロ秒間の宇宙を充していた非常に高温で稠密な物質状態であるクォーク・グルーオンプラズマの研究に随一の強みを持ち、ブレークスルー賞受賞理由のうち「最も短い距離と最も極端な条件での自然の探究」を先導しています。

LHC実験の中で唯一、原子核と原子核の衝突実験に特化して設計した大型検出器を用いており、世界39か国からの研究者約2,000人で組織し、日本から6大学が正式参加し、これまでに延べ約180人が参画して、検出器開発から多様な物理解析まで中心的な立場で貢献してきました。ALICE実験の高度化により世界最先端の基礎物理学研究を推進するなか、日本グループも国内の体制を強化し、検出器開発から物理解析まで国際舞台で主導的役割を果たしていきます。宇宙初期の状態を再現し、物質の最も基本的な構成要素とその相互作用を理解することで、質量の起源や物質階層構造の発現という基礎科学の根本的な問いに挑戦し続けます。

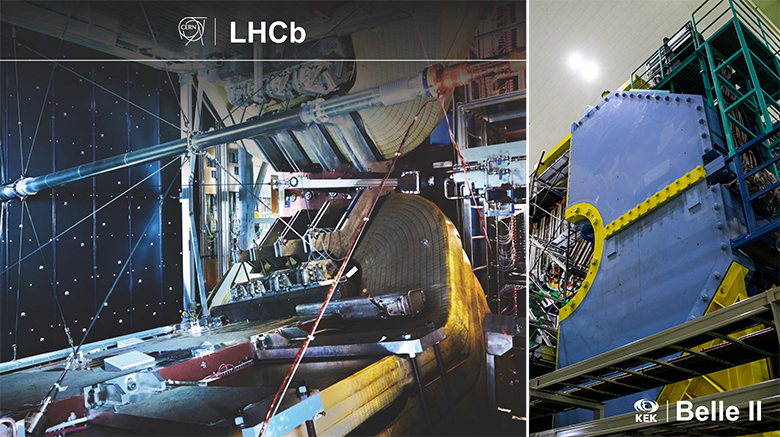

LHCbの業績を通じたBelle IIの重要性

LHCb実験はLHCによる陽子どうしの衝突で生み出されるB中間子崩壊を高精度で測定し、CP対称性の破れを詳しく調べるのが主な研究テーマですが、新タイプの複合粒子の探索でも存在感を示しており、「稀少プロセスと物質・反物質非対称性の研究」がブレークスルー賞の受賞理由です。

その強力なライバルのSuperKEKB加速器(高エネルギー加速器研究機構)を用いたBelle II実験は小林・益川理論を検証したBelleのアップグレード実験で、世界28カ国から約1,000名の研究者が参加しています。中性粒子やタウ粒子など測定が難しい粒子があるものの莫大な統計量を誇るLHCb実験に対して、低い重心エネルギーでのe-e+衝突を用いてB中間子を生成し、より背景事象の少ない環境で崩壊を精査しており、昨年12月27日、2024年の運転最終日に5.1×1034cm-2 s-1のルミノシティ(衝突性能)を達成し、SuperKEKB加速器自身が保持する世界最高記録を更新しました。Belle IIのクリーンな環境での低エネルギー光子検出能力、高い粒子識別能力によって可能になる探索も多くあり、今後のフレーバー物理を牽引していきたいと思います。

関連リンク

ブレークスルー財団“Breakthrough Prize Announces 2025 Laureates in Life Sciences, Fundamental Physics, and Mathematics” 公式発表(2025.04.05)

LHC実験が2025年ブレークスルー賞(基礎物理学部門)を受賞 ニュース(2025.04.10)