夢は150歳まで生きて超弦理論の加速器実験をすること

ICEPPを進学先に選んだ理由を教えてください。

素粒子物理に進もうと決めたのは、大学院に入るタイミングでです。その前から素粒子をやりたいという気持ちはありましたが、それには宇宙、物性、素粒子実験の3つの方法があるという視点で見ていたので、どれにしようか迷っていたんです。素粒子実験に決めたのは、やはり基礎科学的なことに取り組みたかったことと、加速器実験に携わることができて、しかも同じような志を持った人たちがいるに違いないと思ったからです。

理学の研究者になるというのは子どものころから考えていました。実は父親が工学系の研究者でしたので、その影響がめちゃくちゃ大きかったですね(笑)。父親が毎日楽しそうに仕事に出かけていくのを見てましたから。私自身も研究がとても楽しいです。他の人もそうなんじゃないですか。すごく幸せなことだなと思います。

どのような研究に取り組んでいますか?

ICEPPでは、私はATLAS実験に携わっています。これは、スイスのCERNにあるLHC(大型ハドロン衝突型加速器)を使って新粒子を探すプロジェクトです。物理学におけるいま一番の大きな問いが、暗黒物質が何かということです。標準理論ではまったく説明できないのがこの暗黒物質で、説明するにはまったく新しい理論が必要なんです。私が注目しているのが超対称性理論というもので、スーパーシンメトリーの頭文字を取ってSUSYとも呼ばれるのですが、この理論によって暗黒物質を説明するということを研究しています。加速器実験でSUSYが正しいと証明するには、SUSY粒子を作り、それが崩壊していく様子を検出器で観測することが必要です。それがATLAS実験で私が取り組んでいることで、いまは4年分ほどのデータを調べてSUSY粒子があるかないかを判定しようとしているという段階です。

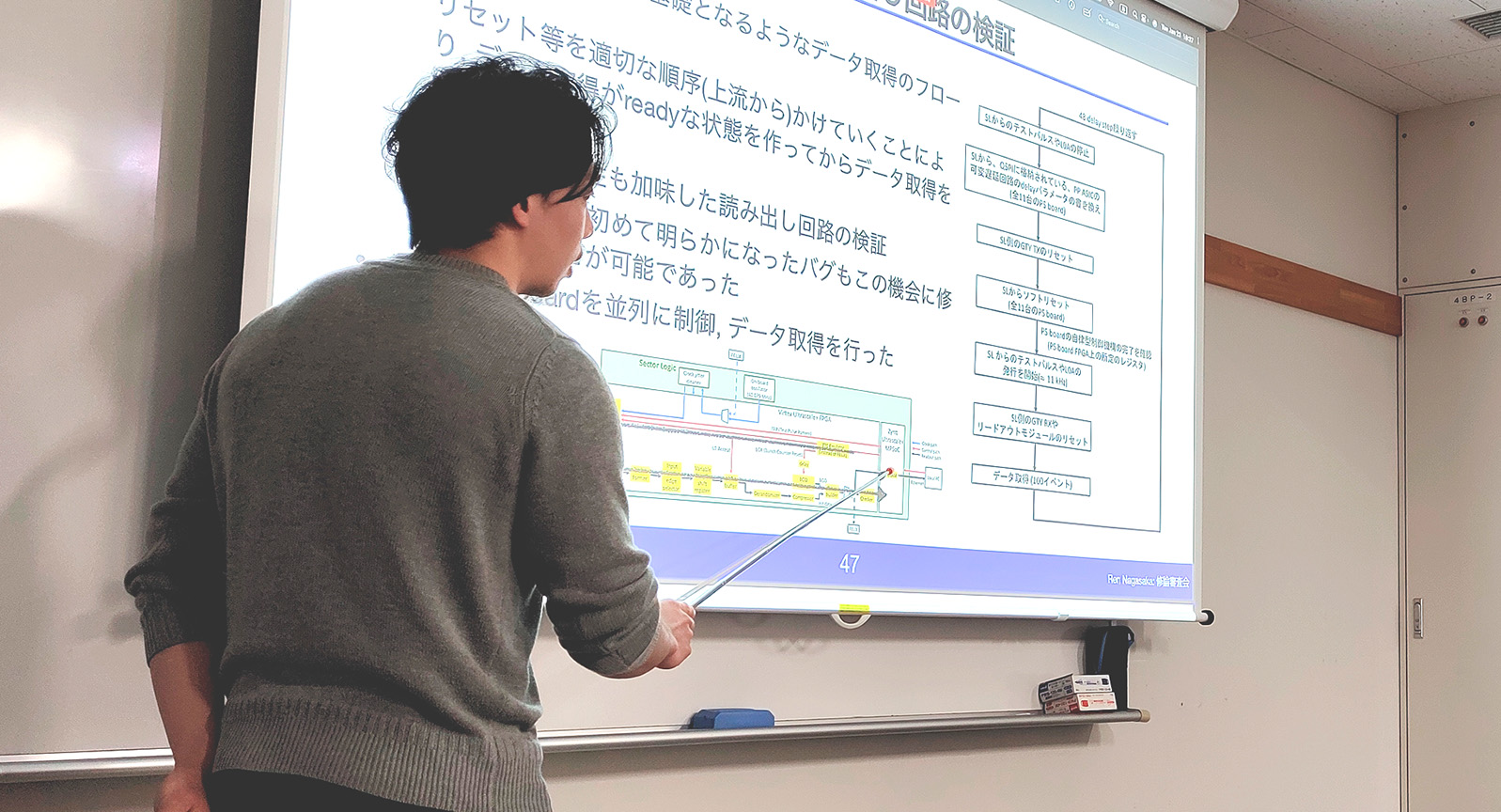

修士の頃は、検出器の開発に主に取り組んでいました。ATLAS実験でミューオンを測定する検出機で、これは日本のグループが長年担ってきたものです。私は、FPGA(Field Programmable Gate Array)という自由にプログラミングできるLSIの回路設計のようなことを主にしていました。ATLAS実験では25ナノ秒に1回という速さでビームが衝突して、しかもそのデータが40MHzのスピードでやって来ます。このデータ一つ一つを必要か不要かを瞬時に判断する必要があるのですが、普通のCPUでは絶対に無理なので、このFPGAで専用の回路を作って対応させるのです。コンピューターの専門知識が必要な電子工学的な作業ですが、僕はそういう作業も楽しかったんですね。

今後のどのように研究を進めていきますか?

今後は解析が主な仕事になりますが、特にSUSY粒子のウィーノとビーノが暗黒物質を説明するシナリオに取り組みたいと思っています。超対称性理論でも暗黒物質を説明するためのベンチマークシナリオはいくつかありますが、私が中でも一番可能性が高いと思っているシナリオに着目して研究を続け、SUSY粒子を見つけることに貢献したいと考えているんです。でも、本当に見つかったらすごいことなんですよ。CERNとしてもヒッグス粒子発見以来の大発見になります。もちろん、自分が見つけることができたらほんとうにすごいです。いわばそれが、私のいまの一番の夢ですね。

ヒッグス粒子の発見ではICEPPの先輩の方々がとても活躍されたんですけど、そういう点でも自分がこのICEPPにいることはよかったと思いますし、意味があると感じます。ICEPPでは、同期も先輩も後輩も皆優秀です。周りを見ると自分もがんばらなきゃという気持ちに自然にさせられます。皆が憧れて目標にしているような先輩もいますし。

将来の展望を教えてください。

私は手を動かしていたい人間なので、実験は続けていきたいと思っています。超弦理論にも大きな関心がありますが、ただ、超弦理論を実験で検証するには、いまある加速器の何十倍、何百倍のエネルギーが必要になり、現在では困難です。でも、50年後、100年後には可能になると思いますので、その時に実験に取り組みたいですね。だって、たぶん、未来には150歳ぐらいまで生きられるようになってるはずですし、定年だって120歳とかになっていると思いますから(笑)。

すぐにまたCERNへ出張ですが、もう町にも馴染みましたし、家も借りてありますし、車だって買っちゃいました。走行距離23万キロで20万円のアウディです。住んでいるところがものすごい田舎で、一時間に1本しかないバスが平気で30分遅れるし、車がないとけっこうたいへんなんです。