ATLAS実験:Run 2の成功を支えたキープレイヤー

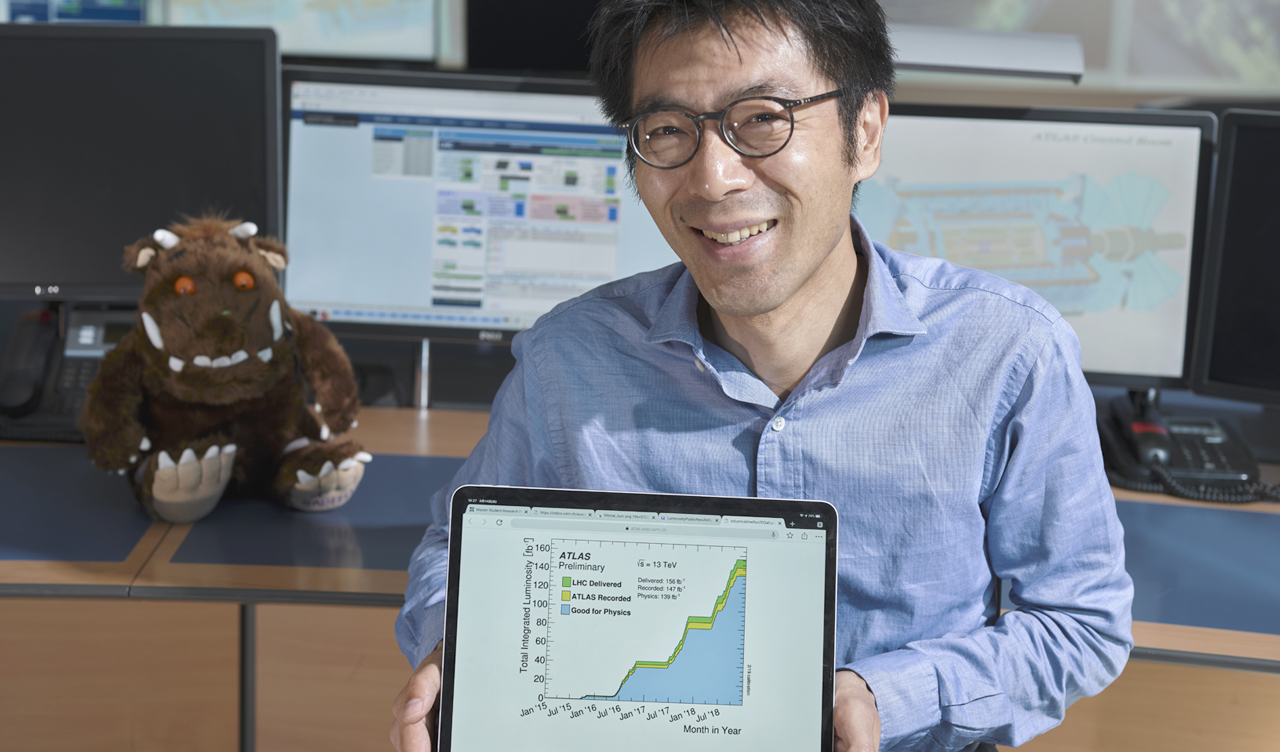

ATLAS実験コントロールルームでRun 2のデータを手にする石野雅也。背後に座っているのが“Gruffalo”(本文参照)

写真提供:M. Brice/CERN

“I always do that, get into something and see how far I can go.” - Richard P. Feynman

多くの物理学者と同様、高校生だった石野はリチャード・ファインマンの著作(邦題:「ご冗談でしょう、ファインマンさん」(岩波現代文庫))に影響をうけ、物理の世界に飛びこんだ。「物理学者になれば僕の人生は“Surely”(確かに)Feynmanの人生のように楽しいものになるにちがいない」と、石野は考えたそうだ。今、彼は物理学者であり東京大学の教授である。2001年にATLAS実験のメンバーに加わり、ミューオン検出器の開発・建設・運転に貢献してきた。そして2017年、石野はATLAS測定器の運転を統括する責任者に選ばれ、これまでのデータ取得量の記録を塗り替えた第2期ATLAS実験において中心的な役割を果たした。(2019年10月7日 聞き手:Katarina Anthony)

アトラス実験を始めるまでのこと

私はつくば市にある高エネルギー加速器研究機構(KEK)の陽子加速器(2005年にシャットダウンした)を使った実験で物理学者としてのキャリアを歩みはじめました。当時取り組んだのはとても小さな実験で6人の大学院生と1人の教員がコアメンバーのすべてでした。大学院生として在学していた8年間を通じて、実験の企画・測定器のデザインに始まり、その建設、データ取得、物理解析とプロジェクトのすべての局面をリードする機会に恵まれたのはとても幸運なことでした。実験にまつわる多くの決定を自分の裁量でおこなえたのは良かったし、少ないメンバーのすべてがこの実験を深く理解した真のエキスパートであり、お互いの人となりを理解し合える環境で実験ができたので、すべてのことがとてもやりやすかったです。

こういった小さい実験ならではの特徴はATLAS実験におけるそれとは大きく異なるけれど、面白いことにこれら2つの実験には類似するいくつかの特徴が存在します。たとえば小さな実験においては、多くの事がたったひとりの個人に委ねられることがよくありますが、似たような状況はこの巨大なATLAS実験でもそこかしこに見られます。実験遂行上きわめて重要な事柄がある1人の知識や能力に依存しており、そこに問題が生じると実験全体が止まってしまいかねない、という事例も複数あります。

実験組織の作り方という観点では、このようなポイントは極力避け潰していくべきポイントですが、この状況を大学の教員としての目線で見るとちょっと違うものに見えてきます。すなわち、対象とする事のスコープは狭いにせよ良いサブジェクト(問題点・改善点)をみつけてその成果を実験に反映させられれば、駆け出しの大学院生であっても意義深い大きな貢献をできるチャンスがあるってことだよな、と考えました。重要なサブジェクトに取り組んでしかるべき結果を出しさえすれば、この巨大なATLAS実験の中であっても、その成果は多くの人々の知るところとなり、次のステップへの道を開きやすくなる。実際、一緒に研究をしていた大学院生の救仁郷拓人くん(京都大学)は「ATLAS outstanding Achievement Award」を受賞して、多くの人にその活躍を認めてもらうことができました。良い課題をみつけ、それに取り組み、成果をあげたという意味で、先に述べたことをまさに地で行く例であり、その観点においては、私自身が大学院生時代にサイズの小さな実験でやってきたことと本質的に同じことができていると思います。

各サブジェクトのエキスパートにとって、日常的な「業務」の中にそのような有意義で面白いトピックをみつけて若い大学院生に提供することは比較的容易なはずです。そのようなタスクリストを常にアップデートして新鮮な状態に保っておくと、各大学の教員は大学院生に取り組んでもらうための魅力的なトピックを見つけやすくなり、また新しい人材を発掘することの助けにもなると思っています。

今のATLAS実験の運転スタイルは実験初期の頃とはまったく違うものになっていた。昔は多くのことが手作業でおこなわれ、実験システムの大部分がエキスパートの手にゆだねられていた。

博士論文の完成後、次は世界最高エネルギーの加速器をつかった実験をやりたいと強く思っていた自分にとって、ATLAS実験に取り組んでいる大学でポジションを見つけようとすることは自然なことでした。2000年秋、東京大学素粒子物理国際研究センターの一員となり、ATLAS測定器のミューオンシステムを構成するThin-Gap-Chamber(TGC)の開発と大量生産に取り組んだ後、2002年から研究のベースをCERN研究所に移してTGC検出器のインストールとシステムの立ち上げに関する準備を始めました。

この準備の段階で、我々のチームは測定器をインストールする方法や手順だけでなく、各種の設定パラメーターを調整し、日常的に性能試験をおこなっていく方法についてよくよく考えを巡らせました。この周到な準備が実り、LHC加速器の運転初日を迎えた時点で我々の測定器320万チャンネルの信号の相対的なタイミングは完璧に揃っており、あとはLHC加速器から配布されるクロック信号にトリガータイミングの位相を揃えるのみという状態にありました。事前に描いていたシナリオのとおりにすべての調整を完了した結果、TGCは最も早い段階で正しいタイミングでトリガー信号を供給できました。TGCの運転をするチームの一員として担った最重要課題を、早期にきっちりと果たすことができました。

実験開始直後の測定器オペレーションの様子は、現在のそれとは大きく異なっていました。以前はエキスパートによる手動作業に大きく依存して各システムの運転がおこなわれていました。その後システム運転の経験を蓄積していく中で、繰り返し発生する典型的な作業はいつ・どのようなものが発生するのかを系統的に学び、それらを自動化していくことを進めてきました。Run 1(2010-2012)とRun 2(2015-2018)のシステム運転における最も大きな違いはこの「自動化」にあります。Run 2の全期間を通じて、システムの自動化とそのアクションの最適化を、ATLAS測定器を構成するすべてのシステムに浸透させました。その結果、4年間のRun 2期間を通して改善し続けることができました。自動化が進むと初心者にとっては、システムがブラックボックス化してしまうというデメリットはあるけれど、それを受け入れつつ自動化の導入を推し進めていくことは次のRun 3でもその後のデータ取得期間においても重要です。これがデータ取得効率を更に高めていくための鍵を握ると確信しています。

2011年私は京都大学の准教授に着任して主な活動の場所を日本に移しました。かなり多くの時間を大学生や大学院生の教育のために費やすスタイルに変わりましたが、それでも、もち時間の1/3程度はATLAS実験のミューオントリガーに関する研究に費やしました。Run 1の期間中、我々のミューオントリガーによって記録された事象の純度が低いという問題がありました。記録したデータセットは多くの不要な背景事象によって汚染されていること、その起源がエンドキャップトロイド磁石付近で発生する遅い陽子であることを理解しました。

このような問題に直面すると、一刻も早い対応が求められます。我々のチームはこの問題と真剣に向きあって解決の戦略をすぐにたてました。定例のミーティングの場、あるいは廊下で交わすちょっとした会話を通じて、より良い解決方法を考え続け最適化されたアプローチに至ることができました。今回の場合、基本的な戦略はトロイド磁石より手前(ビーム衝突点側)に存在するミューオン測定器の情報をトリガーロジックに導入することにありました。その実現には様々の工夫が必要でしたが、結果として記録する事象の純度を劇的に向上させることに成功しました。

ATLAS実験のRun Coordinatorをつとめていた2年間は、LHC加速器に突如出現した暴れん坊“Gruffalo”のために、いろいろと大変な目にあいました。

2016年今度は東京大学の教授に着任することになり、ふたたび研究活動の場所をCERNに移し、翌年ATLAS測定器の運転を統括する責任者(Run Coordinator)に選出されました。過去にも多くの時間をATLAS測定器の運転現場ですごしていましたが、この立場になってみると超前方に置かれた小さな測定器からLHC加速器そのものまで、当時はあまり気にかけていなかった多くのシステムと向き合う機会が圧倒的に増えました。

ATLAS実験のRun Coordinatorをつとめていた2年間は、LHC加速器に突如出現した暴れん坊“Gruffalo”によって、いろいろと大変な目にあわされました。2017年夏、周長27kmの加速器のとある場所(“16.L2”という名称で呼ばれる)でビームが不安定になりダンプされるという事象が頻繁に起こり、誰からともなくこの問題が起こると「Gruffaloが出たぞ!!」と叫ぶようになりました。もしこの問題を抑えこむことができなかったならば、2017年に取得できたデータ量は著しく制限されたことでしょう。

そもそも問題の本質はなんだったのか? LHC加速器にためこむ陽子のかたまり(バンチ)の数が増えるとGruffaloが目を覚ます様子であることに加速器の運転チームは気づきました。おそらく「電子雲」として知られるものが問題箇所のビームパイプ内に発生してしまうことで引き起こされる問題であるとあたりをつけました。数週間にわたって様々の加速器運転条件を試した後、LHC加速器チームは新しいビームバンチのパターンを導入しました。これは2026年に始まる高輝度LHCプロジェクトに備えて開発していた方法の1つで、通常は8m間隔で陽子バンチを連続して加速器に放りこんでいるところを、8つのバンチが続いた後、続く(本来あるべき)4つの場所にはバンチを放りこまない、その代わり1つのバンチあたりの陽子数を増やして輝度を確保するというものでした(8b4eスキーム)。この「8b4eスキーム」がうまく働いて2017年の残りのデータ取得は順調に進みましたが、1バンチ衝突ごとに同時発生する事象数が極端に増えてしまう厳しい条件でのデータ取得となりました。

加速器チームが試行錯誤を繰り返している間の数週間、ATLAS測定器の運転チームは常時(文字通り24時間)、電話の前に張り付いている状況にありました。“Gruffalo”の出現によってビームがダンプされるたびに、LHC加速器の運転チームは1バンチに含まれる陽子の数、あるいは加速器に放り込むバンチ数を変更して新しい運転条件を試しました。それらの変更された運転条件のうちの約8割は、ATLAS測定器側の設定に関する変更を強いるものであり、条件変更がアナウンスされると即座に対応をとる必要がありました。

2018年:ATLAS実験Run Coordinator石野雅也(左)と副Run Coordinator Kerstin Lantzsch(右)。2018年最初の陽子ビームがLHC加速器に入射される直前、測定器の設定に関する議論中。左から右に、ATLAS実験副代表 Isabelle Wingerter-Seez、ATLAS実験代表 Karl Jakobs、この週のRun Manager Karolos Potamianos(写真:Catrine Bernius)

特に「トリガーオペレーションチーム」には、データ取得条件の変更にともなう対応について大きな負担を強いることになりましたが、その点を含めてATLAS測定器のオペレーションチームのすべてが驚くべき早さで的確な対応をしました。このような変更は時間を問わずに起こり、午前3時に電話でチームの面々を叩き起こし、「2時間で次の実験条件への対応をお願い。よろしく頼んだ!」と伝える場面も何度かありました。すべてのエキスパートがこの特別で困難な状況をシリアスにとらえ、目まぐるしく変わる運転条件に対して素早く正確に対応しました。振り返ってみて、今でもこの期間のエキスパートチームの激務とプロ意識が強く印象に残っています。ATLASの運転に対するこれらの貢献がなければ、2017年に物理結果を出すための良いデータを取ることはできなかったことは明らかです。

2018年の運転開始前に“Gruffalo問題”に対するしかるべき処置がとられたため、我々はGruffaloに再会することはないと期待していました。しかしながら、実際にはその通りにはなりませんでした。LHC加速器は25nsごとにバンチを詰めこむ通常のバンチスキームに戻して2018年の運転を始めデータ取得も順調に進んでいましたが、5月になってGruffaloが再び出現し、なんらかの対応をとる必要が出てしまいました。ATLAS実験を含むすべてのLHC実験グループの間で議論をおこない、LHC加速器チームは1バンチに含まれる陽子数を減らして運転を続けるという解を採用しました。これがうまく働きGruffaloは2018年の後半眠り続けてくれ、1年あたりのデータ取得量としてATLAS史上最高記録をマークすることができました。

「新しい視点」、エキスパートによるものであれビギナーによるものであれ、つねに大切にすべきものであり、ビギナーが発するナイーヴな疑問は長い間エキスパートたちが見逃してきた問題に気づかせてくれることが多くあります。

ATLAS実験のRun Coordinatorをつとめていた2年間はチャレンジの連続でしたが、実験についてあらためて多くのことを学び、様々の経験をすることができました。この2年間LHC加速器のコントロールルームでおこなわれるミーティングに毎日参加しました。ここはLHC4実験のRun Coordinatorと加速器のエキスパートが集まって、過去24時間のサマリーと次の24時間の計画を話し合う場所です。各実験の思惑は異なることは多く、このようなミーティングに参加する以前の私は、実験グループ間で実験プログラムについてのコンセンサスを得るプロセスはかなりシンドイものになるのだろうと想像していました。しかしながら驚いたことに、ここでは極めて建設的な良い議論が繰り広げられました。

ほとんどの場合、実験グループ間の要求を「ほぼ」満たす形のやり方を協力して探し出し、譲れるところは譲り、極めて効率的、かつ各実験が最大の物理成果を引き出せる方法を導き出すことができました。稀に例外もありましたが、ほとんどすべての場合リーズナブルな解に到達できたと思います。このミーティングに参加している人々が自分の実験のことだけではなく、広い視野でLHC実験全体のことを捉えていたことがポイントでした。各実験それぞれの要求・考え方を持ち寄りつつも、最大の物理成果をすべての実験が出せるようにするという点で一致していたことがそれを可能にしました。

ATLAS実験Run Coordinatorをつとめていた2年間、そのような議論から導き出した結論のほとんどはすべての実験チームにとってそれなりに納得のいくものでした。私はこの議論に深く関わって良い結論を導けたことを誇りに思っています。また実験グループの間の調整役をしてくれたLHC実験プログラムコーディネーターに感謝しています。その存在なしには、このような建設的な議論を最初から交わすことは難しかったであろうと思います。

「新しい視点」:複雑なシステムをより良いものに改善し続けるためには欠かせない、とても重要な要素だと思います。これは、エキスパートによる気づきであることもあるしビギナーの新鮮な目によってもたらされることもあります。測定器を運転することは実験にとっての最重要事項のひとつであり、またそれ自身が面白く意義深いものです。特定の測定器に関して深い経験がない人であっても、ATLAS実験にたずさわる全員がおこなうべきことです。実際、ビギナーがシステムを理解していく過程で発するナイーヴな疑問が極めて良いポイントをついており、長らくエキスパートが見逃していた問題点を指摘するという例は多くあります。Run Coordinatorをつとめていた2年間、自分自身はそのような疑問に真摯に向き合ってきたつもりですが、すべてのエキスパートの人々にもそのように対処をしてシステムを改善し続けていって欲しいと思います。

ATLAS実験Run Coordinatorとしての2年間を終え、通常の研究活動や東京大学での大学院生教育に時間を使えるようになりました。主要な研究テーマのひとつは、高輝度LHCの環境においても現在と同様かそれ以上の性能をだせるミューオントリガーを開発することです。大学院生の指導教員として、私は次のことをよく学生たちに伝えています、「広い関心を持っていくつかの研究テーマをバランス良く進めていくことは、後のキャリアの成功のためにも重要だ」。何年にも渡ってピークの状態が続くタスクというのは、普通ありません。いくつかの研究テーマを持っていると、その時その時、旬なテーマで多くの研究成果を出し続けることができ、またできることの範囲も大きく広げることができるでしょう。物理データの解析に専心すべき期間は当然あるでしょうし、測定器のハードウエア開発・運転が重要になる局面も出てくるはずです。我々はあらかじめ、そのような各局面に対応できるようによく準備しておかねばなりません。

このインタビューページは、CERN ATLAS実験のウェブサイトに掲載された記事を和訳・紹介させていただきました。

ATLASウェブサイト・原文