川本研では,主に修士課程の学生3名と素粒子センターのスタッフ4名を中心に,ATLAS実験のための検出器開発を行っています。 Micromegas検出器は,ガスを用いた粒子検出器の一種で,1990年代に発明された比較的新しい検出器です。 ATLAS実験では,2019年の検出器アップグレードでMicromegas検出器をミュー粒子検出器として設置します。 私たちは,神戸大学と共同でMicromegas検出器の開発・生産とMicromegas検出器を用いたトリガー開発を行っています。

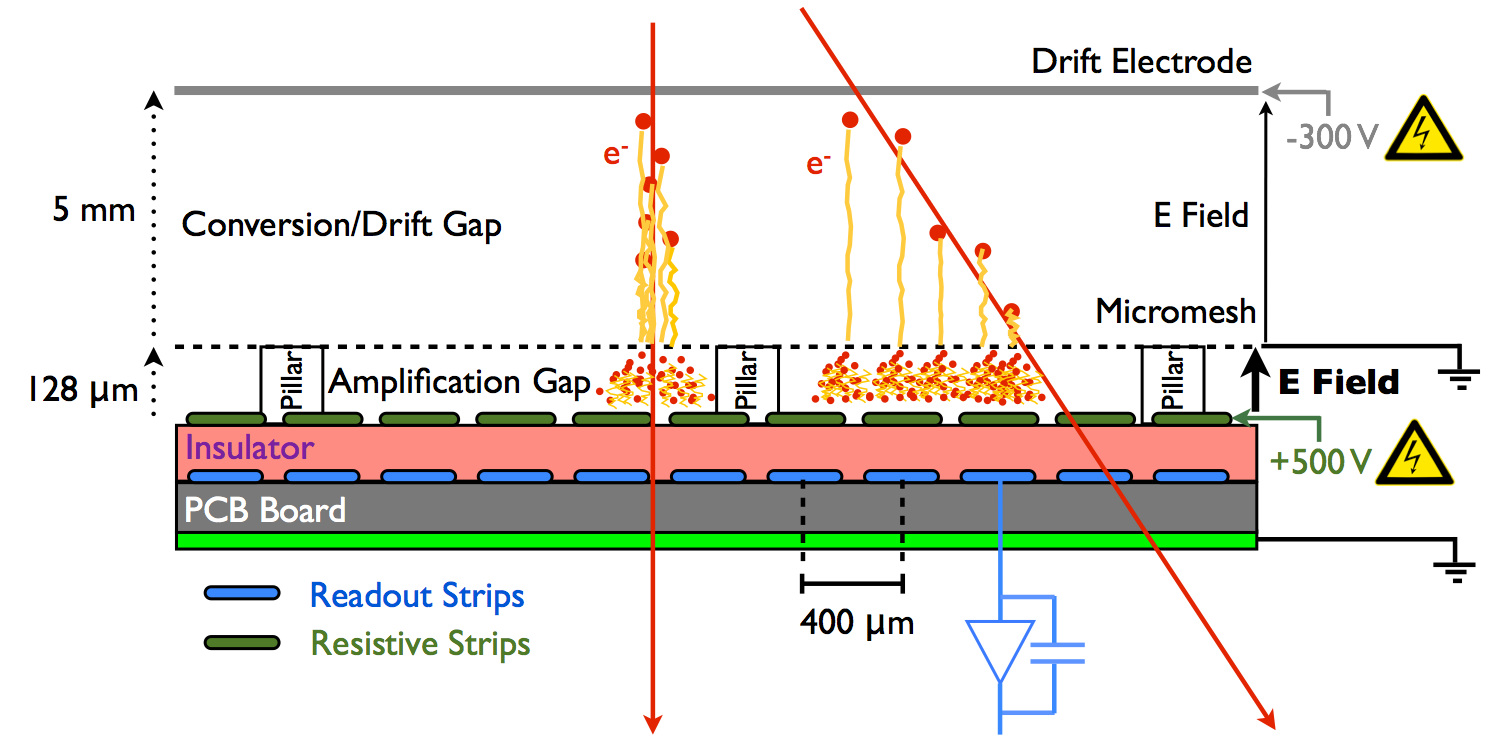

Micromegas検出器は図のような構造をした検出器です。

ミュー粒子などの電荷をもった粒子が検出器を通ると,ガスが電子とイオンに電離されます。

その電子を電場でドリフト,増幅させて電気信号として読み出します。

高精細なストリップ構造(400 μm ピッチ)により,高い位置分解能を可能にしています。

従来のガス検出器との大きな違いは,増幅領域が狭いため応答時間が速いことです。

この応答時間の速さがATLASのアップグレードでMicromegasが選ばれた理由です。

Micromegas検出器は図のような構造をした検出器です。

ミュー粒子などの電荷をもった粒子が検出器を通ると,ガスが電子とイオンに電離されます。

その電子を電場でドリフト,増幅させて電気信号として読み出します。

高精細なストリップ構造(400 μm ピッチ)により,高い位置分解能を可能にしています。

従来のガス検出器との大きな違いは,増幅領域が狭いため応答時間が速いことです。

この応答時間の速さがATLASのアップグレードでMicromegasが選ばれた理由です。

私たちは,従来のMicromegasを改良し,電極に高抵抗のストリップを用いることで放電を少なくしたMicromegasを開発しています。

ATLASのMicromegas検出器は世界各国で部品の生産を分担していて,日本グループは検出器心臓部である高抵抗ストリップ電極の製作を担当しています。

高抵抗ストリップは右図のようなフォイルに印刷され,これを約2000枚生産します。

正常に動作する検出器を作るには,それぞれの部品に高い精度が求められます。

高抵抗ストリップの場合はストリップパターンと抵抗値が重要で,私たちはその品質評価方法を開発しました。

日本で製作した高抵抗ストリップはCERNへ送り,他の部品と組み合わせて検出器となります。

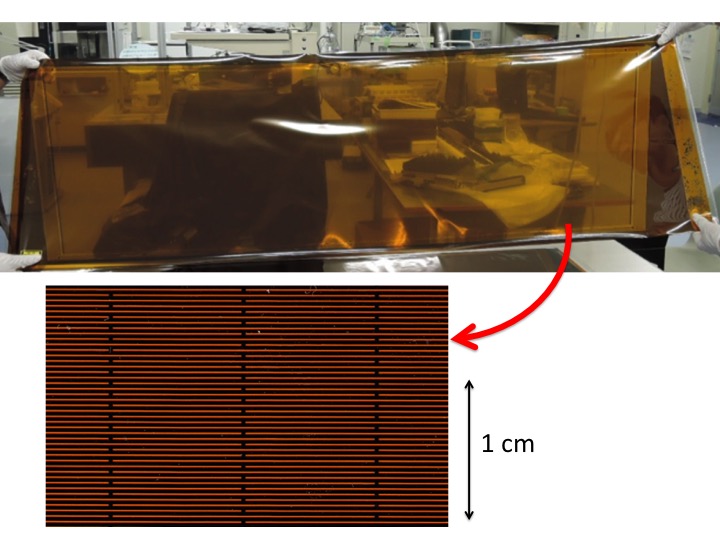

私たちは,従来のMicromegasを改良し,電極に高抵抗のストリップを用いることで放電を少なくしたMicromegasを開発しています。

ATLASのMicromegas検出器は世界各国で部品の生産を分担していて,日本グループは検出器心臓部である高抵抗ストリップ電極の製作を担当しています。

高抵抗ストリップは右図のようなフォイルに印刷され,これを約2000枚生産します。

正常に動作する検出器を作るには,それぞれの部品に高い精度が求められます。

高抵抗ストリップの場合はストリップパターンと抵抗値が重要で,私たちはその品質評価方法を開発しました。

日本で製作した高抵抗ストリップはCERNへ送り,他の部品と組み合わせて検出器となります。

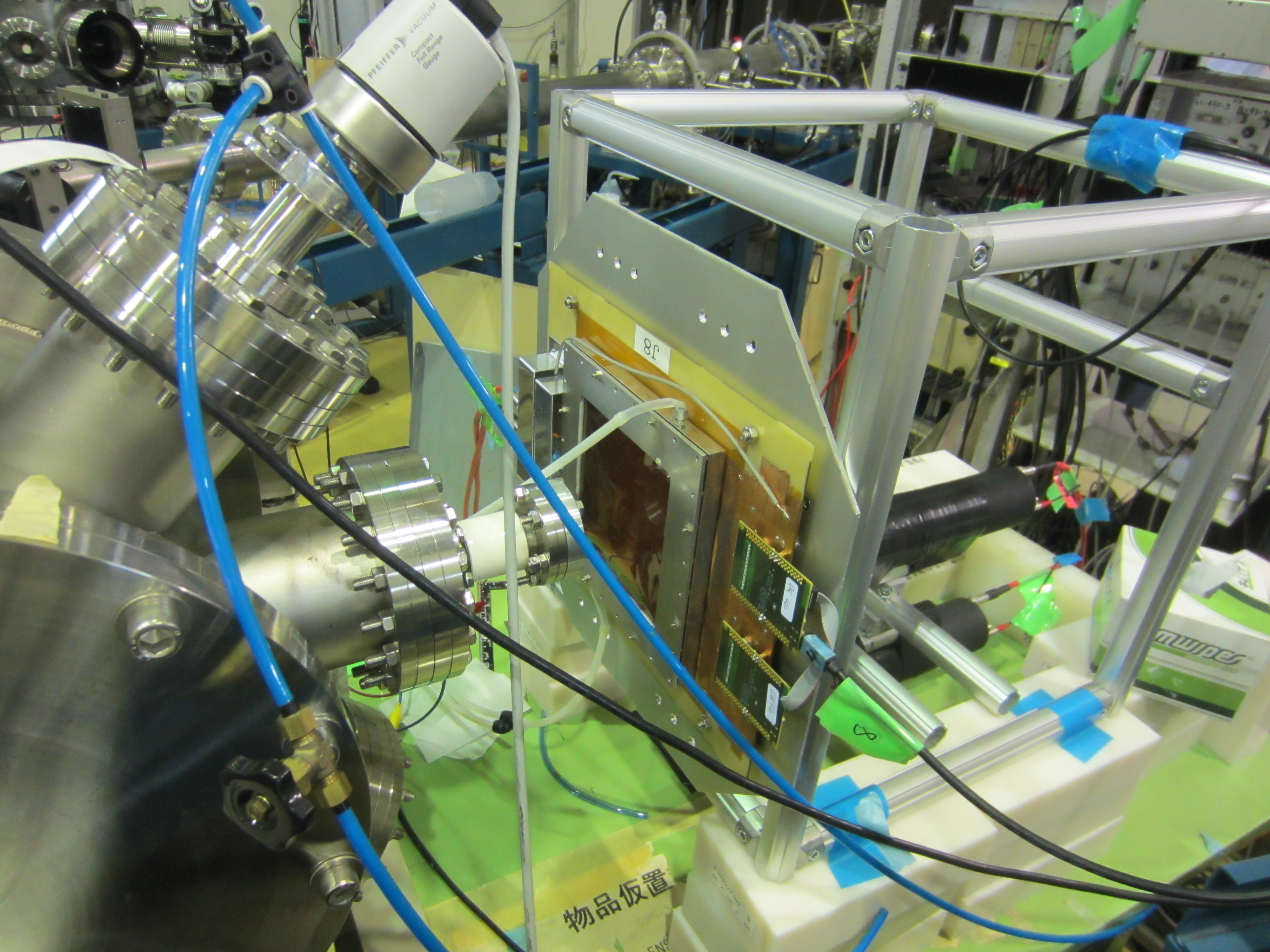

高抵抗ストリップを用いた新しいMicromegas検出器が,ATLASで要求される性能を満たすのかどうかを調べるために,ビームテストなどの各種試験を行っています。

これまでに,SPring-8,神戸大学のタンデム加速器,CERNのPS加速器,SPS加速器などを用いてビームテストを行い,試作器の性能評価を行ってきました。

最近は,ATLASのバックグラウンド環境でMicromegas検出器が安定動作するのかを試験しています。

ATLAS環境では,本来の目的のミュー粒子以外に,ガンマ線や,中性子などが検出器にヒットし,検出器のパフォーマンスを落とす可能性があるからです。

Micromegasのデザインがほぼ固まったので,最終デザインの検出器の性能評価が今後の課題です。

高抵抗ストリップを用いた新しいMicromegas検出器が,ATLASで要求される性能を満たすのかどうかを調べるために,ビームテストなどの各種試験を行っています。

これまでに,SPring-8,神戸大学のタンデム加速器,CERNのPS加速器,SPS加速器などを用いてビームテストを行い,試作器の性能評価を行ってきました。

最近は,ATLASのバックグラウンド環境でMicromegas検出器が安定動作するのかを試験しています。

ATLAS環境では,本来の目的のミュー粒子以外に,ガンマ線や,中性子などが検出器にヒットし,検出器のパフォーマンスを落とす可能性があるからです。

Micromegasのデザインがほぼ固まったので,最終デザインの検出器の性能評価が今後の課題です。

ATLASでは陽子同士の衝突が毎秒4千万回も生じます。

しかしそのすべてを保存することは,データ量が膨大なため現実的ではありません。

そこでトリガーシステムで物理的に興味のあるイベントだけをオンラインで選別しています。

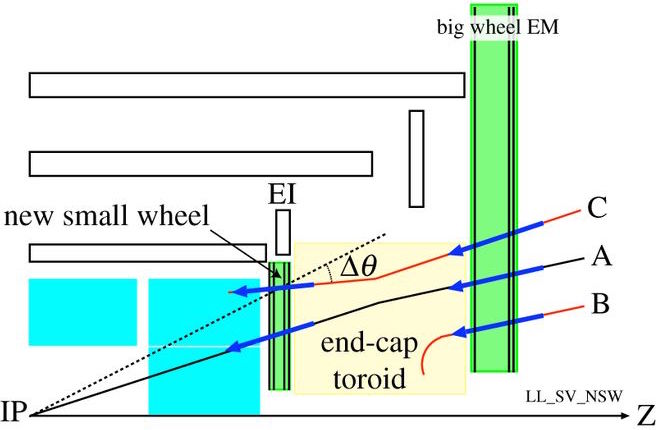

右図は,ATLAS検出器の断面図を示していて,Micromegas検出器はNew Small Wheelとよばれる検出器の一部として設置されます。

今までは外側にあるミューオン検出器big wheelのみをミュー粒子トリガーで用いていました。

Micromegas検出器の情報をトリガーに用いれば,衝突点 (IP) 以外からくるニセモノを間違えてトリガーすることを防げるようになります。

私たちは,そのトリガーアルゴリズムの開発を進めていて,データ取得効率の向上を目指しています。

ATLASでは陽子同士の衝突が毎秒4千万回も生じます。

しかしそのすべてを保存することは,データ量が膨大なため現実的ではありません。

そこでトリガーシステムで物理的に興味のあるイベントだけをオンラインで選別しています。

右図は,ATLAS検出器の断面図を示していて,Micromegas検出器はNew Small Wheelとよばれる検出器の一部として設置されます。

今までは外側にあるミューオン検出器big wheelのみをミュー粒子トリガーで用いていました。

Micromegas検出器の情報をトリガーに用いれば,衝突点 (IP) 以外からくるニセモノを間違えてトリガーすることを防げるようになります。

私たちは,そのトリガーアルゴリズムの開発を進めていて,データ取得効率の向上を目指しています。